top of page

Ski

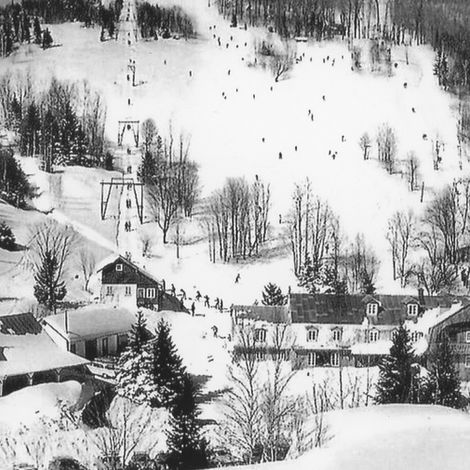

Le ski était très populaire à Val-Morin.

Le grand homme Émile Maupas

En 1923, Émile Maupas arrive à Val-Morin et sur les bords du lac Raymond, fonde un camp de plein air, appelé le Camp Maupas. Selon Gilles Janson, biographe: ''Émile Maupas, de son vrai nom Émile Maupain, est lutteur, haltérophile, escrimeur, professeur d'éducation physique, administrateur d'un camp de plein air, sculpteur et peintre, né le 18 mai 1874, à Évreux, département de l'Eure, France.''

De 1923 à 1948, M. Maupas passe la plus grande partie de son temps à Val-Morin et s'applique à former des athlètes en donnant des cours de culture physique, de lutte et de boxe. Bien sûr, il pratique le ski avec ses clients et en 1928, il organise un ''derby en skis'' de Val-Morin à Ste-Agathe. En 1929, il met en place une course en skis de Val-Morin à Ste-Marguerite-du-lac-Masson. En 1941, il est choisi comme président du club de ski de Val-Morin.

Malheureusement, en 1948, M. Maupas perd la vie tragiquement à l'âge de 74 ans, quand la dynamite qu'il avait placée lui-même sous un rocher dans le lac, pour empêcher les inondations du printemps, explose. Fait à noter; il repose dans notre cimetière.

De 1923 à 1948, M. Maupas passe la plus grande partie de son temps à Val-Morin et s'applique à former des athlètes en donnant des cours de culture physique, de lutte et de boxe. Bien sûr, il pratique le ski avec ses clients et en 1928, il organise un ''derby en skis'' de Val-Morin à Ste-Agathe. En 1929, il met en place une course en skis de Val-Morin à Ste-Marguerite-du-lac-Masson. En 1941, il est choisi comme président du club de ski de Val-Morin.

Malheureusement, en 1948, M. Maupas perd la vie tragiquement à l'âge de 74 ans, quand la dynamite qu'il avait placée lui-même sous un rocher dans le lac, pour empêcher les inondations du printemps, explose. Fait à noter; il repose dans notre cimetière.

La bénédiction des skis

Comme le ski est très populaire à Val-Morin dans les années 30, M. le curé Eugène Therrien a la brillante idée de bénir les skieurs et skieuses à l'église lors d'une messe dominicale en début de saison 1933. À cette occasion, les nombreux touristes et résidents sont invités à entrer avec leurs skis. Cette tradition se perpétue durant plusieurs années.

Dans un journal de ce temps-là, une photo apparaît et le texte se lit comme suit: ''Dans plusieurs centres de ski, il se dit des messes spéciales pour les fervents de ce sport. Ci-dessus, la photo fait voir la cérémonie de bénédiction des skis dans une église paroissiale des Laurentides.Cette forêt de longs patins de bois symbolise la forêt naturelle d'où ils ont été tirés." Cette église est celle de Val-Morin.

Plus tard, dans les années 50, à l'occasion du carnaval d'hiver de Ste-Agathe-des-Monts, les villages des alentours participent en préparant un char allégori que pour le grand défilé. Une année, celui de Val-Morin représente la bénédiction des skis en 1933 avec Marcel Bélair comme curé et plusieurs jeunes avec leurs skis.

Dans un journal de ce temps-là, une photo apparaît et le texte se lit comme suit: ''Dans plusieurs centres de ski, il se dit des messes spéciales pour les fervents de ce sport. Ci-dessus, la photo fait voir la cérémonie de bénédiction des skis dans une église paroissiale des Laurentides.Cette forêt de longs patins de bois symbolise la forêt naturelle d'où ils ont été tirés." Cette église est celle de Val-Morin.

Plus tard, dans les années 50, à l'occasion du carnaval d'hiver de Ste-Agathe-des-Monts, les villages des alentours participent en préparant un char allégori que pour le grand défilé. Une année, celui de Val-Morin représente la bénédiction des skis en 1933 avec Marcel Bélair comme curé et plusieurs jeunes avec leurs skis.

Accueil des skieurs

Cette photo démontre bien la frénésie qui régnait à l'arrivée des skieurs. M. le maire Tancrède Legault, premier maire de Val-Morin. y assistait et un grand nombre de Val-Morinois, tous fiers d'accueillir ces gens qui venaient d'un peu partout. Plusieurs arrivaient par le ''train de neige''. Notez bien qu'un billet de train de Montréal à Val-Morin coûtait 39 sous dans les années 30.

Une religieuse enseignante, Sr Aimé du Sauveur, écrivait ceci au départ de Montréal; ''Nous voilà dans le train. Sr Thérèse se frayait un chemin à travers tous les gens restés debout dans l'allée. On allait de wagon en wagon, chacun était rempli à capacité. Dans tous les wagons, c'était l'effervescence. Tout le monde semblait si heureux de la perspective d'une fin de semaine dans la nature... Enfin Val-Morin. Nous descendons avec beaucoup de touristes et les résidents distribuaient accolades et bienvenues aux amis de fin de semaine.''

D'autres venaient en autobus, et plus tard, en automobile. Tous ces touristes avaient le choix de plusieurs hôtels, auberges, pistes de ski de fond et remonte-pentes dont voici la liste: le mont Bowles, le Val-Morin Lodge, le mont Bélair, le Far Hills, le Sun Valley, le mont Louise, le mont Sauvage et le Belle-Neige.

Une religieuse enseignante, Sr Aimé du Sauveur, écrivait ceci au départ de Montréal; ''Nous voilà dans le train. Sr Thérèse se frayait un chemin à travers tous les gens restés debout dans l'allée. On allait de wagon en wagon, chacun était rempli à capacité. Dans tous les wagons, c'était l'effervescence. Tout le monde semblait si heureux de la perspective d'une fin de semaine dans la nature... Enfin Val-Morin. Nous descendons avec beaucoup de touristes et les résidents distribuaient accolades et bienvenues aux amis de fin de semaine.''

D'autres venaient en autobus, et plus tard, en automobile. Tous ces touristes avaient le choix de plusieurs hôtels, auberges, pistes de ski de fond et remonte-pentes dont voici la liste: le mont Bowles, le Val-Morin Lodge, le mont Bélair, le Far Hills, le Sun Valley, le mont Louise, le mont Sauvage et le Belle-Neige.

Skieurs débarquant du train à Val-Morin

Le train du curé Labelle, qui se rend à Sainte-Agathe depuis 1892, attire des villégiateurs. Les clubs de ski qui se formeront au tournant du XXe siècle vont jouer un rôle important dans la diffusion du sport. C'est en 1904 que fut fondé The Montreal Ski Club. Les membres du club vont vouloir découvrir les vastes contrées des Laurentides, ils vont entreprendre en 1905 une excursion de skieurs au Club Manitou de Sainte-Agathe. La piste de ski la plus fréquentée part de Sainte-Agathe, où les

skieurs, venus de Montréal, débarquent du train, empruntent les pentes et, à travers champs et bois, atteignent Shawbridge juste à temps pour prendre le train de retour.

Percy Douglas qui est un des fondateurs du Montreal Ski Club et rédacteur du Canadian Ski Annual, décrit à sa façon ce choc de cultures entre l'univers romantique du skieur de

fin de semaine et l'univers de ruralité des Laurentides, où l'habitant voit arriver ces originaux qui souvent résident à la ferme. « There was also a delightful local atmosphere around the little railway stations; all the villagers turned out in force to see the trains come in. There were no motor cars, but every kind of sleigh, with the air echoing the merry music of their bells. The natives were on snowshoes, everyone was dressed in furs and talking away in French». Les ski trains vont être remplacés peu à peu par les autobus et disparaîtront avec l’autoroute. On essaiera de remettre le petit train du nord sur la voie dans les années 1970 mais le projet va être abandonné et la voie ferrée est enlevée en 1981. C’est en 1994 que la piste du petit train du Nord est mise en place.

skieurs, venus de Montréal, débarquent du train, empruntent les pentes et, à travers champs et bois, atteignent Shawbridge juste à temps pour prendre le train de retour.

Percy Douglas qui est un des fondateurs du Montreal Ski Club et rédacteur du Canadian Ski Annual, décrit à sa façon ce choc de cultures entre l'univers romantique du skieur de

fin de semaine et l'univers de ruralité des Laurentides, où l'habitant voit arriver ces originaux qui souvent résident à la ferme. « There was also a delightful local atmosphere around the little railway stations; all the villagers turned out in force to see the trains come in. There were no motor cars, but every kind of sleigh, with the air echoing the merry music of their bells. The natives were on snowshoes, everyone was dressed in furs and talking away in French». Les ski trains vont être remplacés peu à peu par les autobus et disparaîtront avec l’autoroute. On essaiera de remettre le petit train du nord sur la voie dans les années 1970 mais le projet va être abandonné et la voie ferrée est enlevée en 1981. C’est en 1994 que la piste du petit train du Nord est mise en place.

Attroupement de touristes et de skieurs, à l'angle de la rue Morin et de la 10e avenue.

Ce lieu de rencontres est situé au centre du village: d'un côté, face à la nouvelle école primaire, devenue plus tard le nouvel édifice municipal, et de l'autre, face au restaurant d'Émile Clément où ils pouvaient se restaurer. Il se pourrait que ces visiteurs arrivent de Montréal et se dirigent vers les centres de ski en calèche, d'où la présence de deux chevaux vers la droite de la photo. De plus, plusieurs touristes arrivaient de la gare en calèche, car à l'époque, la Canadian Pacific Raylway transportait de nombreux villégiateurs de même que la marchandise pour les commerçants dans les Laurentides.

On remarque sur le poteau électrique plusieurs affiches indiquant les noms des auberges et hôtels près de la gare et du lac Raymond. En ces temps prospères, les quelques stations de ski que fréquentaient ces sportifs étaient le mont Bélair, le mont Bowles au centre du village et une côte sans remonte-pente en arrière de l'église où les parents initiaient leurs enfants au ski alpin.

Cette photo illustre la popularité qu'exerçait le village sur le tourisme d'hiver à cette époque. La route 11 traversant le village a été moins utilisée avec la construction de la route 117 qui contournait le territoire, l'utilisation de nouveaux moyens de transport et l'arrêt du transport ferroviaire. D'où la diminution du nombre de visiteurs.

On remarque sur le poteau électrique plusieurs affiches indiquant les noms des auberges et hôtels près de la gare et du lac Raymond. En ces temps prospères, les quelques stations de ski que fréquentaient ces sportifs étaient le mont Bélair, le mont Bowles au centre du village et une côte sans remonte-pente en arrière de l'église où les parents initiaient leurs enfants au ski alpin.

Cette photo illustre la popularité qu'exerçait le village sur le tourisme d'hiver à cette époque. La route 11 traversant le village a été moins utilisée avec la construction de la route 117 qui contournait le territoire, l'utilisation de nouveaux moyens de transport et l'arrêt du transport ferroviaire. D'où la diminution du nombre de visiteurs.

Herman Smith Johannsen dit Jackrabbit

Parmi les personnages qui vont marquer l’histoire du ski dans les Laurentides, il y a assurément Herman Smith Johannsen dit Jackrabbit, un Norvégien. En 1932, il entreprend de tracer la Maple Leaf. La Laurentian Resort Association, qui regroupe les principaux hôteliers de l’époque, va promouvoir la région et le ski. Parmi les membres de l’association se trouvent notamment Émile Cochand à Sainte-Marguerite, un Suisse, Victor Nymark, un Finlandais établi à Saint-Sauveur, et Fred Stanfield, un Américain du Pine Hurst Inn de Val-Morin. Ces derniers recrutent Jackrabbit, qui s’installe à Val-Morin à l’automne 1933 dans une maison tout près du Pine Hurst. C’est à partir de Val-Morin qu’il amorce les travaux pour le tracé de la Maple Leaf, laquelle va relier Shawbridge à Labelle. La Maple Leaf fait le lien entre les différentes stations de train afin de permettre aux skieurs d’entrer sur le réseau à la descente du train. Le CPR fournissait d’ailleurs à Jackrabbit une passe de train. La section nouvelle est celle entre Tremblant et Labelle, car, pour le reste, les pistes sont déjà développées autour des différents hôtels. « En 1939, plus de 1600 kilomètres de pistes avaient été balisées, créant un véritable réseau entre les villages des Laurentides. » En 1975, on fête son centenaire; pour l’honorer, il fait le tour des villages qui ont marqué son passage dans les Laurentides. Il arrive en hélicoptère au Far Hills Inn de Val-Morin, propriété alors de Pemberton-Smith, où il rencontre plusieurs amateurs de ski de fond qui est en pleine renaissance. Il fera du ski jusqu‘à l’âge de 106 ans et il meurt à 111 ans.

Lucien Vendette, un champion de Val-Morin

Sur la photo, on voit Émile Maupas avec deux de ses protégés du club de ski de Val-Morin qu’il a découverts et entrainés : Guy Paquette et Lucien Vendette à droite. Cette photo a été publiée dans La Presse et Le Canada du mardi 12 février 1946. Le Canada titre qu’Émile Maupas et son protégé ont causé une surprise dimanche à Sainte-Adèle; Lucien a fait le meilleur temps chez les amateurs au championnat de cross-country, il a gagné la classe C devant 16 concurrents de la zone Laurentienne. Il a terminé la course de 8 milles et demi derrière Gault Gillespie, du club Partmigan de Montréal, et ancien champion du Canada de la course de cross-country. Gillespie a fait le parcours en 1 heure 16 minutes et 17 secondes, et Lucien Vendette, du club de Val-Morin, alors âgé de 21 ans, pratiquement inconnu, s’est assuré la deuxième place en 1 heure 17 minutes et 57 secondes. Notre champion s’est marié l’année suivante, le 12 juin 1947, avec Julia St-Laurent à Montréal. Il a acheté la terre ancestrale des Vendette vers le début des années 1950; cette terre fait présentement partie du Parc Val-David/Val-Morin, dans le secteur du Lac Amigo, elle a été cultivée jusqu’à 1960 environ. Une partie de la piste Maple Leaf passait aussi sur cette terre.

Patricia (Pat) Paré

Championne de ski, monitrice et première gérante du Mont-Sauvage

Née à Montréal, - Membre du 1er club de ski féminin du Canada, le Penguin Ski Club, fondé en 1932. - Remporte la descente à la première du Dominion Ladies Championship en 1937. - Première skieuse à gagner la descente Québec-Kandahar en 1939. - Lutte pour faire admettre les femmes comme monitrices de ski. - Première monitrice à l'école de Hans Falkner (Mont-Tremblant) en 1939. - Dirige la 1ère école réservée aux skieurs de 40 ans et plus à Val-Morin, en 1961. - Patricia Paré est membre du temple de la renommée du Musée du ski des Laurentides et grand-mère de notre député fédéral, David Graham.

À la mort de son mari, elle a manqué d'argent. ''Pendant cette période, elle devait travailler, et M. Hamilton, qui était dans l'assurance, avait une grande propriété derrière le lac Raymond. Durant l'été, il faisait un grand ''party'' chaque année pour tous les voisins. Quand ma mère a déménagé à Val-Morin, il a dit: «Si tu restes à Val-Morin, je vais te demander un coup de main parce que j'ai investi dans une piste de ski et tu deviendras la gérante.» C'était le Mont-Sauvage. Ma mère est devenue la gérante du Mont-Sauvage en 1961. Quand elle a commencé au Mont-Sauvage, la première chose qu'elle a décidé de faire, c'est d'ouvrir une nouvelle piste de ski parce qu'il y avait seulement deux pistes qui suivaient la montée; les deux étaient un peu expertes dans le temps et elle voulait développer une piste pour débutant. Donc, elle a géré des gens qui ont déboisé pour une piste qui avait un mille de long. C'était vraiment beau; c'était vraiment une belle piste. Elle avait l'expertise! Elle était la première dame qui a enseigné le ski au Canada. Elle a été championne dans les années 30. Elle connaissait ça le ski; elle était vraiment experte.'' (Entrevue Joseph Graham)

À la mort de son mari, elle a manqué d'argent. ''Pendant cette période, elle devait travailler, et M. Hamilton, qui était dans l'assurance, avait une grande propriété derrière le lac Raymond. Durant l'été, il faisait un grand ''party'' chaque année pour tous les voisins. Quand ma mère a déménagé à Val-Morin, il a dit: «Si tu restes à Val-Morin, je vais te demander un coup de main parce que j'ai investi dans une piste de ski et tu deviendras la gérante.» C'était le Mont-Sauvage. Ma mère est devenue la gérante du Mont-Sauvage en 1961. Quand elle a commencé au Mont-Sauvage, la première chose qu'elle a décidé de faire, c'est d'ouvrir une nouvelle piste de ski parce qu'il y avait seulement deux pistes qui suivaient la montée; les deux étaient un peu expertes dans le temps et elle voulait développer une piste pour débutant. Donc, elle a géré des gens qui ont déboisé pour une piste qui avait un mille de long. C'était vraiment beau; c'était vraiment une belle piste. Elle avait l'expertise! Elle était la première dame qui a enseigné le ski au Canada. Elle a été championne dans les années 30. Elle connaissait ça le ski; elle était vraiment experte.'' (Entrevue Joseph Graham)

Sun Valley

Dans les années plus florissantes de Val-Morin, vers 1940, plusieurs remonte-pentes voient le jour. Parmi ces centres de ski, le Sun Valley fait bonne figure et fait le bonheur des villégiateurs.

''C'est en 1939 que Raoul Cloutier achète la ferme de Joseph Locas dans le 5e rang du canton Morin. Il la transforme en auberge qui offre des sports d'été, dont l'équitation, et d'hiver en aménageant une pente de ski avec remonte-pente. Il incorpore l'auberge sous le nom de Sun Valley Farm. En 1953, Max Siegman, originaire du Jura (Suisse), achète l'entreprise.''(1)

Ce centre de villégiature procure du travail aux résidents dont M. et Mme Noël Vaillancourt et accueille plusieurs touristes car il est facile de s'y rendre par autobus. Lors du carnaval de 1959 à Ste-Agathe, un dépliant invite les gens comme suit: Rien n'égale l'autobus: à panoramas magnifiques, rien n'égale l'autobus comme locomotion, à bourses modiques. 6 voyages tous les jours entre Ste-Agathe et Montréal, 12 voyages par jour les fins de semaines.

''Un théâtre d'été s'installe sur le site dans les années 70. L'auberge ferme ses portes à la fin des années 80. La station de ski est également fermée suite au déplacement de la clientèle vers des montagnes de plus grande envergure.''(1)

1. Henri-Paul Garceau

''C'est en 1939 que Raoul Cloutier achète la ferme de Joseph Locas dans le 5e rang du canton Morin. Il la transforme en auberge qui offre des sports d'été, dont l'équitation, et d'hiver en aménageant une pente de ski avec remonte-pente. Il incorpore l'auberge sous le nom de Sun Valley Farm. En 1953, Max Siegman, originaire du Jura (Suisse), achète l'entreprise.''(1)

Ce centre de villégiature procure du travail aux résidents dont M. et Mme Noël Vaillancourt et accueille plusieurs touristes car il est facile de s'y rendre par autobus. Lors du carnaval de 1959 à Ste-Agathe, un dépliant invite les gens comme suit: Rien n'égale l'autobus: à panoramas magnifiques, rien n'égale l'autobus comme locomotion, à bourses modiques. 6 voyages tous les jours entre Ste-Agathe et Montréal, 12 voyages par jour les fins de semaines.

''Un théâtre d'été s'installe sur le site dans les années 70. L'auberge ferme ses portes à la fin des années 80. La station de ski est également fermée suite au déplacement de la clientèle vers des montagnes de plus grande envergure.''(1)

1. Henri-Paul Garceau

M. Maupas et ses amis

Quel beau paysage! Dans nos belles Laurentides, on se croirait dans les Alpes françaises ou italiennes. M. Maupas prend une pause avec des amis lors d'une randonnée en ski. Observez la façon de placer leurs skis pour se faire un siège. À gauche de la photo, on apperçoit un certain «nommé Roy», culturiste au Camp Maupas. Il ne semble pas avoir froid malgré la neige abondante. Cette photo de A. Lafrenière, de la collection de Raoul Clouthier, (assis, avec un béret), a été publiée en 1940 dans le Soleil, Le Devoir, L'Avenir du Nord et L'Illustration Nouvelle. La source de la photo est attribuée au C.P.R. On se souviendra que Raoul Clouthier était le directeur de la section française des relations publiques du C.P.R.

Parmi les athlètes qui ont bénéficié de ces entraînements, on se souvient de quelques noms célèbres: Larry Moquin, Kowalski, Jean Rougeau, Jacques Laperrière et plusieurs autres. Mais son préféré reste Yvon Robert, lutteur, lui dont la soeur, Georgiana, possède un petit gîte du passant, près de la voie ferrée, le Chalet Robert.

Durant ces années très actives, Emile Maupas prend le temps d'écrire dans différentes revues, dont l'Action Nationale. En décembre 1942, tout poète qu'il est, il exprime son enchantement pour le ski dans les Laurentides comme suit: ''Arpents de neige jadis tant décriés et méprisés, comme vous avez su prendre votre revanche, grâce à ces planches qu'on se met sous les pieds, pour aller vous admirer. L'hiver s'en vient! Notre hiver canadien est venu. Ayons la sagesse et l'intelligence de jouir de ses plaisirs tonifiants.''

Parmi les athlètes qui ont bénéficié de ces entraînements, on se souvient de quelques noms célèbres: Larry Moquin, Kowalski, Jean Rougeau, Jacques Laperrière et plusieurs autres. Mais son préféré reste Yvon Robert, lutteur, lui dont la soeur, Georgiana, possède un petit gîte du passant, près de la voie ferrée, le Chalet Robert.

Durant ces années très actives, Emile Maupas prend le temps d'écrire dans différentes revues, dont l'Action Nationale. En décembre 1942, tout poète qu'il est, il exprime son enchantement pour le ski dans les Laurentides comme suit: ''Arpents de neige jadis tant décriés et méprisés, comme vous avez su prendre votre revanche, grâce à ces planches qu'on se met sous les pieds, pour aller vous admirer. L'hiver s'en vient! Notre hiver canadien est venu. Ayons la sagesse et l'intelligence de jouir de ses plaisirs tonifiants.''

bottom of page